Freddy Perlmann (1934 – 1985) est né dans une famille juive en tchécoslovaque. Alors qu’il n’a que 4 ans sa famille quitte le pays pour fuir le nazisme et s’installer aux états-unis.

Écrit en 1969, un an après sa participation aux émeutes et luttes des ouvriers de citroën, La reproduction de la vie quotidienne est une analyse du rôle du salariat et de la consommation dans le maintien et l’extension du système capitaliste.

« L’activité quotidienne concrète des salariés reproduit le salariat et le capital. Par leurs activités quotidiennes, les hommes « modernes », comme les membres d’une tribu ou les esclaves, reproduisent les habitudes, leurs relations sociales et les idées de leur société, ils reproduisent la forme sociale de la vie quotidienne. »

« En effectuant leurs activités quotidiennes, les membres de la société capitaliste accomplissent simultanément deux processus : ils reproduisent la forme de leur activité, et ils éliminent les conditions matérielles auxquelles cette activité répondait à l’origine. Mais ils ne savent pas qu’ils accomplissent ces processus ; leur propre activité demeure opaque à leurs propres yeux. Ils croient que leurs activités répondent à des conditions naturelles qu’ils ne peuvent maîtriser, et ne voient pas qu’ils génèrent eux-mêmes ces conditions. Le rôle de l’idéologie capitaliste est de maintenir le voile qui empêche la compréhension de l’activité en ce qu’elle reproduit la forme de la vie quotidienne ; le rôle de la théorie critique est de dévoiler les activités de la vie quotidienne, de les rendre transparentes, de faire apparaître la reproduction de la forme sociale du capitalisme dans les activités quotidiennes. »

« Le travail est une activité abstraite qui n’a qu’une propriété : elle peut se vendre, s’échanger contre une quantité donnée d’argent. Le travail est une activité indifférente : indifférente à la tâche particulière accomplie et indifférente au sujet particulier qui en bénéficiera. Creuser, imprimer et sculpter sont des activités différentes, mais toutes trois sont du travail dans la société capitaliste. Le travail consiste simplement à « gagner de l’argent ». L’activité vivante qui prend la forme du travail est un moyen de gagner de l’argent. La vie devient un moyen de survie. »

« Le pouvoir mystérieux du Capital, son « pouvoir » de production, son humanité, ne réside pas en lui-même, mais dans le fait que les gens aliènent leur activité créatrice, qu’ils vendent leur travail aux capitalistes, qu’ils matérialisent ou réifient le travail en marchandises. En d’autres termes, les gens sont achetés par le produit de leur propre activité, pourtant ils considèrent leur activité comme celle du Capital, et leurs produits comme ceux du Capital. En projetant un pouvoir créatif sur le Capital et non sur leur propre activité, ils abandonnent leur activité vivante, leur vie quotidienne, au Capital ; ils s’abandonnent quotidiennement à la personnification du Capital, au capitaliste. En vendant leur travail, en aliénant leur activité, les gens reproduisent les personnifications des formes dominantes d’activité en régime capitaliste, ils reproduisent le salarié et le capitaliste. Ils ne reproduisent pas simplement les individus physiquement, mais aussi socialement ; ils reproduisent des individus qui vendent leur force de travail, ainsi que d’autres qui possèdent les moyens de production ; ils reproduisent les individus et également les activités particulières de la vente comme de la propriété. »

« Avec les syndicats, la vie quotidienne ressemble à ce qu’elle était avant qu’ils ne soient fondés. De fait, elle est à peu près identique. La vie quotidienne est toujours consacrée au travail proprement dit, à l’activité aliénée, au travail non-rémunéré et au travail forcé. Le travailleur syndiqué n’a plus a discuter l’ampleur de son aliénation puisque les fonctionnaires du syndicat s’en occupent. »

« Pour la société capitaliste dans son ensemble, le Capital total est égal à la somme du travail impayé accompli par des générations d’êtres humains dont les vies ont consisté en l’aliénation quotidienne de leur activité vivante. En d’autres termes, le Capital, à qui les hommes vendent les jours de leur existence, est le produit de la vente de cette activité humaine, et il se reproduit et s’étend chaque jour qu’un homme vend sa journée de travail, chaque fois que cet homme décide de perpétuer la forme capitaliste de la vie quotidienne »

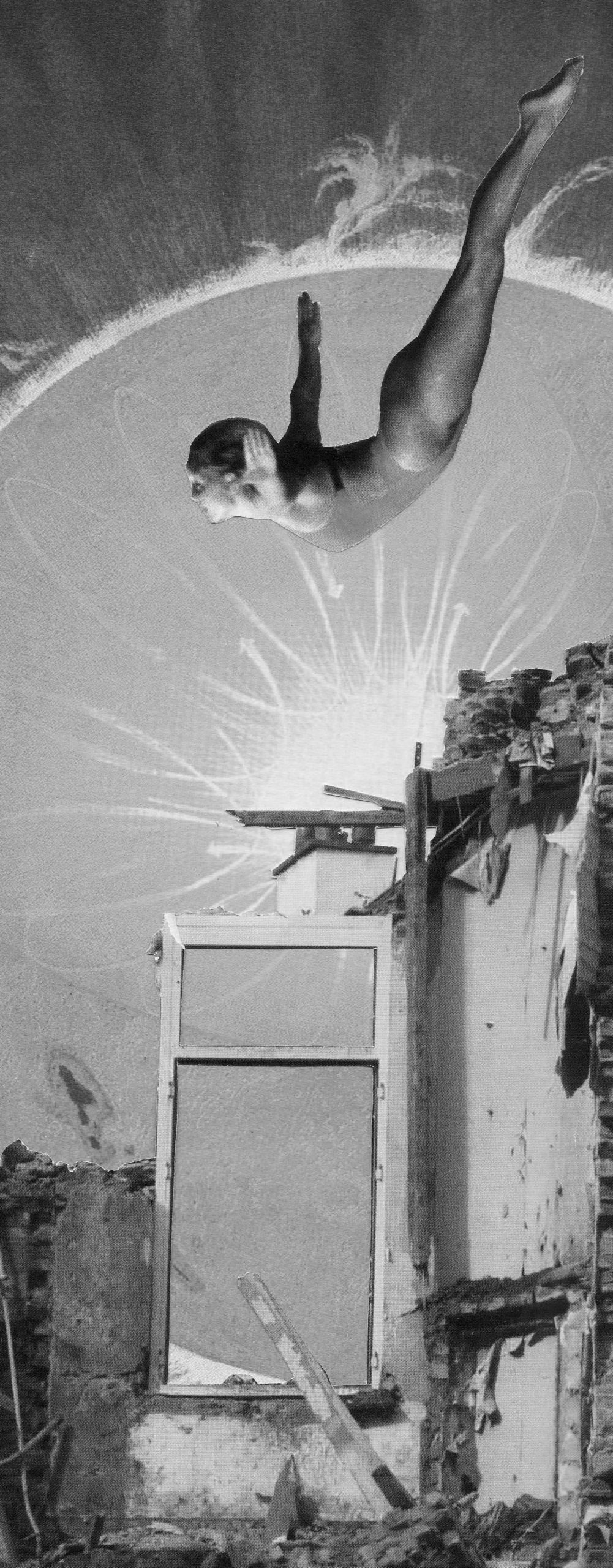

Mais je sais aussi que rien de vivant n’est prévisible et que je refuse de mourir de l’être.

Mais je sais aussi que rien de vivant n’est prévisible et que je refuse de mourir de l’être.